走进南坛码头 诉说洪雅水运

来源: 责任编辑:任枫枫 2018年11月13 10:38:13

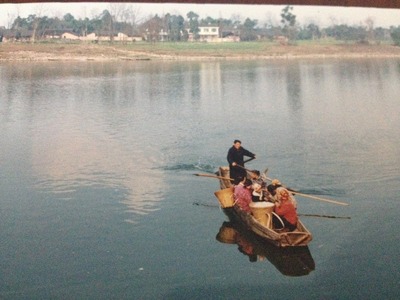

青衣江水运老照片。

南坛老街诉说往昔繁华岁月。

老街穿越繁华往昔

南坛是洪雅县城南边的一条老街,在这条近千米长的街道两边站立的都是年代久远的房屋,老街里住的大多数也是老年人,只有少数的年轻人住在这里,他们的突然出现会老街带来一丝生气。1月14日上午9点,南坛老街安静极了,老人们或是安静地看着电视,或是三五成群聚集在一起聊天,显得有些清冷,但谁能想到这条老街在过去曾是洪雅县城最繁华的所在。

“穿城三里三,环城五里五。”洪雅文人李成忠回忆,过去的洪雅城区只有一条全长3华里多的正街横贯东西,南北方向则靠一条短不足百米的南街和梅巷子、史巷子、关圣街、城隍街等几条小巷相通,城形如一叶孤舟停泊在青衣江北岸。

南坛老街之所以得名,是和其滨临的南坛码头是分不开的。南坛码头是洪雅县最重要的额水陆码头之一,是乐山与雅安之间重要的中转站以及物资集散地,吸引着强大的人流、物流在此汇聚。民国时期的史料记载,南坛有盐商联合经营处的仓储和数家大盐店;田粮处曾有三千市担的转运仓;洪雅县登记在册的米商二十二家,南坛街即有十七家。这里还有不少的娱乐场所,街上茶馆、饭店、酒店、旅店、烟馆比比皆是;茶馆里讲评书的,打围鼓的、古戏台唱戏的,吸引了众多商客,十分热闹。每天晚上,来自雅安、乐山的船筏停靠在码头,老街上顿时就热闹起来,一直到凌晨,整条街道才会安静下来。

令人遗憾的是,随着时光的流逝,洪雅的水运走向衰落,南坛码头无可奈何地走向冷清,依青衣江而建的南坛老街,也穿过了往日的繁华,走进了静静的时光之畔。现在,行走在南坛老街,人们已经听不见叫卖声了,只听得见年轻人播放的悠扬的音乐和老人们的聊天声。除此以外,便是深深的寂静。

虽然一旁的青衣江水仍旧日复一日地流淌着,湍急的水流冲刷着滩坝上裸露的岩石,但是再也看不见一片船踪帆影。虽然南坛街巷格局如故,一座座深宅大院依旧,但这里早已不再是巨商大贾的家园。虽然见证历史轮回的店铺还在,但这些店铺的主人和经营的商品早已改头换面。可就是这样,繁华褪尽、喧闹远去的老街,依旧有它存在的独特价值。因为它的存在,洪雅显得更加的厚重,它的从容、它的包容、它的淡定,持久地吸引着越来越多的游人,引领他们体验一种时空穿越的感觉。

南坛码头一景。

码头上的浮沉岁月

静静的老街也许很难让人想象南坛码头过去的景象,人们或许好奇南坛码头甚至是青衣江的水运对洪雅而言究竟意味着什么?

洪雅县地处四川平原边陲地带,直到解放前都没有一条通车公路,路上交通极为不便,长时间以来,运输依赖于人背肩挑,代步有滑竿、轿子,直到民国二十七年,才出现黄包车。在如此严峻的通行条件之下,可见而知,上达雅安,下达乐山,水资源丰富,江面宽阔的青衣江对洪雅而言是多么的重要。

最早有关于洪雅航运的记载出现在《新旧唐书》之中,武则天攻打吐蕃之时,采用了船只运输士兵和军用物资,其中这些船很大一部分是在现在的洪雅境内,工匠们用楠木制成。明嘉靖《洪雅县志》中也有记载,当时还动用船只运巨石数千块作修建城墙之用,可见水运,在洪雅发展史上作出了重要的贡献。

除此以外,物产丰富的洪雅一直以来都是嘉阳驿道上的土特产品集散地,在宋代已有茶市,到清代取代峨眉,成为嘉定府茶叶中心,一县茶税就有2700多两,占全嘉定府茶税3800两的大半。洪雅之茶与五通桥之盐因之齐名,便有了“犍为之盐,洪雅之茶,商车贾舟,络绎相寻”之说。在陆路交通不发达的古代,洪雅的这些土特产大部分也得通过青衣江运往各地,然而再转运到各地,城南南坛街则是重要的水陆码头,是乐山与雅安之间重要的中转站以及物资集散地。以洪雅茶为主的土特产品由此搬上搬下,也提高着南坛街的知名度。

令人遗憾的是,延续了千年繁华的洪雅水运,也敌不过时代的变迁,渐渐衰落下来。80岁的老船工饶成恩回忆,上世纪六七十年代,南坛码头每天要停靠从雅安下来的船只和从乐山上来的船只上百只,甚是壮观;到了上世纪七十年代中期,随着洪雅交通条件的逐渐改善,洪雅的水运开始受了一定的影响,青衣江上很难再见到运输土特产的船只,但依然能见到运输木材、煤炭的船筏;到了上个世纪九十年代,随着洪雅陆路交通的完善,加之青衣江河道政治,洪雅的水运结束了它的繁华过往,只能偶尔见到一两只孤独的船在青衣江中航行。与此同时,曾经风光无限的南坛码头也由最初的热闹无比,渐渐冷清下来。

南坛老街上的老手艺。

洪雅人的码头记忆

如今,洪雅水运不见了往昔风光,南坛码头也不见了过去的繁华景象,但有关洪雅水运以及南坛码头的记忆却深深地留在了洪雅人的心中。同时,在这些记忆当中还穿插了一个个洪雅人与水运、码头有关的故事,成为了一道独特的人文风情。

在过去,繁华的南坛是洪雅人最大的交易场所,在这里除了有茶叶、大米等土特产的交易,还有牲畜的交易之所,其中,牛是洪雅人另一个值得骄傲的商品。据资料记载,洪雅县在过去还是中国四大牛市之一,买卖耕牛,捎带供“五脏庙”的菜牛,年上市量达1万多头,其中70%是洪雅水牛。洪雅水牛专称“雅牛”,据说是耕牛中的大哥,体壮腰圆,耐力强,打得粗,卖得力,拖拉力大,强者可拉400公斤。

为此,从道光二十五年起,南坛就开辟了专门的牛市,也不知从何时起,“雅牛”便闻名全国,远销川内外。

也许正是这样,洪雅普通人家的牛都能有如此好的销路,让老一辈的洪雅人对南坛码头的印象又加深了许多。他们或是在南坛做生意,或是在南坛做着买卖,每一段记忆都能透见往昔的热闹景象。82岁的国秀芝就对往昔的码头岁月记忆犹新,在她看来,正是因为南坛码头的存在,她才能凭借着自己的能力帮助家里渡过困难的日子。国秀芝是现在的将军乡人,她有6个孩子和一双公婆,丈夫为了养活一家10口人,长年在乐山一带打工,但每个月下来基本上也没有结余。为了补贴家用,国秀芝每天忙完家务,就要到田地里割草,晒草,打猪草,待到南坛逢双赶场之时,她就背着猪草、米、米糠到市场上去卖。“猪草3分钱一斤、米糠5分钱一斤、米2角5分钱一斤,我每次背30斤猪草、20斤米、10斤米糠,就能卖将近7元钱呢!”国秀芝回忆,由于赶场的人很多,交易量非常的大,所以,她每次背来的货物都能很快卖出去,拿着这些钱,她能买足够一家人吃的肉、蔬菜以及生活用品,家里的日子也渐渐走向了正轨。

同样,94岁何永珍也对过去在南坛做生意的日子难以忘怀。与国秀芝不一样的是,何永珍是做米生意的中间商人,她们家是负责收米的米商,每天都有来自洪雅四面八方的农民将米带来,每到中午十分,就是一天中最忙碌的时候,待到下午两三点,她就要在各个收购商之间做比较,把米卖给出价最高点的商贩,然后,再请人一担一担把米送到商船上去。

(李俊 张玉 文/图)