止戈码头:承载繁华记忆 见证和平文化

来源: 责任编辑:任枫枫 2018年11月15 18:12:35

青衣江。

洪雅县止戈镇处在南方丝绸之路上,在过去,因为有码头的存在,它是宜宾与乐山之间重要的中转站,吸引着强大的人流和物流,成为洪雅第一大镇,富甲一方。

在漫长的岁月长河中,时光给止戈留下丰富的文化底蕴和历史遗迹,独一无二的止戈文化,让它在众多的古镇之中显得那样光彩夺目。在新时期,止戈人在思考如何将止戈文化与丝绸之路经济带建设有机地联系起来,走出一条与众不同的发展之路。

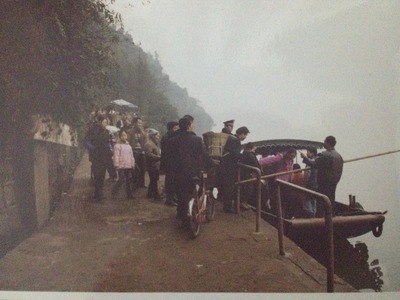

青衣江水运照。

古稀老人回忆码头岁月

刘能清、刘炳元、李光玉3位老人都是洪雅县止戈镇人,年过古稀的他们常常聚在一起,给外地来的游客讲述记忆中的止戈镇。每当此时,他们的脸上都会挂满了笑容,心里写满了骄傲,仿佛又回到了昔日热闹无比的岁月。

在3位老人的记忆中,止戈码头是洪雅境内较大的水码头,由货运码头和客运码头组成,其中货运码头叫狮子口,客运码头叫两渡水,中间隔着一定的距离,由于青衣江水的移动,码头的位置也因此变过,最后的码头遗址就在止戈老街上场口的位置,码头由石梯组成,后来因修了电站,水位抬高之后,把石梯全部淹没了。

那时因为码头的存在,止戈镇成为洪雅境内的第一大镇,每到赶场之日,来自高庙、花溪等周边十多个乡镇的村民聚集在止戈场,可谓人山人海。止戈当地以及周边的土特产黄连、笋子等也通过止戈的船筏走向了乐山、重庆一带;来自乐山一带的生活用品通过船只运到止戈,商贩们再将货物从止戈运到现在的花溪、柳江、东岳、瓦屋山、高庙等地。

滚滚而来的人流、物流让止戈镇拥有了超强的吸引力,吸引着许多周边人来止戈做生意,不少止戈人也因此置下了令人羡慕的产业:止戈一个姓王的家族原本只是以打渔为生,因为勤劳再加上不错的生意头脑,一家人将生意做得很大,买下了止戈场上一半的铺面,被人称为“王半截”;还有卖木器、家具的“董半边”以及做蚕丝和白蜡生意的“冯半边”。当然,并不是每一个止戈人都能有如此成功的从商经历,但那个时代的止戈人多多少少都在码头上做过生意,以此来养活一大家人,82岁的刘能清就是其中一位。

刘能清小时候家里非常贫困,小学没毕业就不得不辍学回家务农,后来为了能让一家人的生活好一些,他就尝试着做一些小生意。“虽是只是卖叶子烟和布匹,利润也是很可观的啊!”刘能清对做生意的日子记忆犹新,为了能多赚一些钱,他将止戈附近场镇赶集的日子都记录了下来,轮流去各个乡镇摆摊卖货,那段日子虽然辛苦,但收入也很可观。刘能清记得一捆叶子烟能赚一元钱,一匹布的利润虽少,但也能赚几分到一角钱。

凭借着诚实的经营和辛苦的努力,刘能清的生意做得非常顺当,也让家里的生活逐年好了起来。

李光玉老人虽然没有从商,但对止戈昔日的繁华景象感到十分自豪,在他的记忆中,止戈当年非常繁盛,来往的农民、商人过河都不收钱。每当夜幕降临,李光玉最期待的就是见到屹立在青衣江畔的指路灯,这个指路灯放在离地三丈高的灯塔之上,每当夜晚将至,就有专人利用滑轮将灯放下来,在灯碗里掺了油,点燃灯芯,让灯光为来往的行人、船筏照明。

青衣江边的码头。

老街光影里的文化记忆

俗话说:“天下没有不散的筵席。”昔日繁华无比的止戈码头终究敌不过岁月的无情摧打,渐渐地冷清了下来,但止戈昔日的热闹景象已经成为一寸寸的光影凝聚在了老街的记忆里,等待着人们去挖掘寻觅。

宋神宗《元丰九域志》卷七中记录到:“洪雅,有永安、回銮、止戈、安和、陇表五镇及买茶一场。有牛仙山、雅江。”有着悠久历史的止戈至今还保留着古朴的风貌。整个街长约400米,宽5米,镇内多为木结构穿逗式瓦覆面古民居。虽然历经风霜洗礼,止戈老街依然保存完好,街两边都是一些老式木结构的居民瓦房,房屋几乎都是百年以上的老屋。

现在的止戈码头虽早已没有了昔日热闹的景象,止戈老街也早已不见了往日的风采,但由于独特的地理位置,止戈古镇仍然屹立在历史的长河之中,伴着青山绿水,成了一幅天然的民俗画卷。更让人惊讶的是,每逢赶场之日,人们在止戈老街依然能见到了逝去已久的热闹景象。每到此时,人们早早地就来到这里进行集市交易,有卖背篓的、卖草药的,还有卖瓜果、蔬菜以及各种农家种子的……不时会有几个流动小贩穿梭在人群中叫卖着。走在街上,各种吆喝声、叫卖声此起彼伏,热闹非凡。这里的茶馆座无虚席,人们三三两两坐在一起品茶、摆龙门阵、打牌,甚是悠闲。

此时的刘能清虽然没有做生意了,但他还是难忘过去在码头谋生的日子,成为一名“找会”工作者,延续着对过往热闹的记忆。在过去,作为洪雅第一大镇的止戈,有着丰富多彩的娱乐活动,如正月灯会、五月划龙舟等,从新年伊始一直延续到年末。而无论哪一个节日,台会是经久不衰的表演项目,每台台会由4个或8个身强力壮的汉子抬着,台会实乃“抬会”。台会需要各式各样的道具,而这些制作道具的人就称为“找会”,肯下苦功夫的刘能清“找”得一手的好“会”,他制作的道具总是惟妙惟肖惹人喜爱。

“在过去,每年的第一台会,就是召集商家们做生意的日子。”刘能清说,以前每逢正月初三便是一年一度的挂牌会,各个商家会找会助兴,希望一年生意兴隆。新中国成立后,传统城隍庙会变成“物资交流大会”,曾因历史原因一度被中断,在新时期才得以恢复,且注入了时代气息,1985年,洪雅县政府正式将庙会期间的民间灯舞、戏剧、杂技等艺术形式总称为“五月台会”。

青衣江夕照。(王星 摄)

止戈文化助力古镇新生

如今的止戈古镇,除了尽可能地保留古遗迹,还不得不思考如何在新时期走好发展之路。一代代的止戈人都在努力探寻止戈更为深层的含义,希望能以新的姿态重获新生。

不知从哪一天起,人们对止戈这个地名充满了好奇,他们从一辈辈的老人口中,一个个的地名之中,以及一个个历史传说之中,逐渐意识到止戈这个地名也许有着不同的含义。于是,止戈人饱含着希望,开始翻阅历史典籍,希望能在浩瀚的时光长河之中找到答案。

功夫不负有心人,止戈人果然在《三国志·后主传》中找到了答案:1800年前,青衣羌帅雍闿为使羌区人民不受战争之苦,率重兵对峙蜀国军队。蜀相诸葛亮见反战兵勇,骁勇善战,锐不可当,蜀国皇帝新亡,后主少弱,夷陵大败,为保存实力,于是“宾服雍闿”,在洪雅县止戈镇千秋坪“议和”。

一场还未开始就已结束的战争,给当地的百姓带来了福祉,免去了一场无妄之灾。为了纪念这一场没有硝烟的胜利,当地人将这里取名“止戈”,意为和平。和平是一盏明灯,一旦点燃将照亮全世界。当地百姓为此而欢欣鼓舞,后来把所在乡村分别命名为“止戈镇”“止火街”“和平村”“安宁坝”,把当地普遍生长的乌棿树改称为“劝止树”,表达了老百姓朴实、真切追求和平安宁生活的愿望。

时光如梭,转眼之间已过千年,昔日千秋坪的历史烟云已经深深被尘土掩埋,但关于这场会盟的故事却留在一代代止戈人的心中,没有人再去追究那个年代所发生的细节,只留下人们共同的心愿——和平。令人欣喜的是,在岁月的长河中,止戈这片土地从来没有辜负过人们的期望,这里再也没有发生过战争。这也难怪,2009年,世界著名核能专家——奥地利的阿尔费雷德·郎先生参观了止戈镇后,万分激动地叹道“这里不愧是人类和平之源!”

(李俊 张玉 文/图)