2018年,苏轼的《枯木怪石图》出现在香港佳士得秋拍夜场,以4.6亿港元落槌,折合人民币4.1亿元,拍出了佳士得香港拍卖史上单件拍品的最高拍价,引起人们的广泛关注。

为何苏东坡的画作如此受人追捧,这不得不说苏轼在中国文人绘画发展史上的重要地位。

苏轼的兴趣非常广泛,对于绘画也非常有兴趣,并且是个懂画、惜画之人。他在继承前人画坛优秀思想的基础上,推陈出新,异军突起,开创了大宋绘画艺术的新天地,成为“文人画”派的开创者与奠基者。

苏轼《枯木怪石图》 纵28厘米,横105.6厘米(资料图)

公元1061年,24岁的苏东坡得到了第一份正式工作——“大理寺评事,签书凤翔府节度判官厅公事”。“大理寺评事”是掌管刑狱的京官,正八品的衔,不过这是个虚职,具体的工作岗位是陕西“凤翔府判官”。

凤翔是个历史名城,签判没有太多事务,苏东坡有大把时间出去玩。普门寺和开元寺是苏东坡最爱去的地方,寺里有吴道子和王维的真迹,吴道子画的是佛像,王维画的是墨竹。

苏东坡仔细看了二人的画作后,还写了一首诗《王维吴道子画》。“吴生虽妙绝,犹以画工论”,苏东坡觉得王维的画更胜一筹。他认为吴道子和王维是中国画坛数一数二的人物,不过吴道子虽然画得好,未脱匠气,而王维得之于象外,其画才是神逸之品,“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。

“传形写影,都在阿睹中”,东晋的顾恺之最早提出绘画的传神论,苏东坡在《传神记》一文里对传神论进行了继承和发展,并深入地进行论述,提出了抵达传神境界的具体艺术表现技巧,他强调画家要善于捕捉绘画对象的最突出的特征和标志,也就是“意思”,并指出:“凡人意思各有所在,或在眉目,或在鼻口。虎头云:‘颊上加三毛,觉精采殊胜。’则此人意思,盖在须颊间也……”

苏东坡的传神论深受后人称道,也体现在他的画作之中。

他现存的画作只有三幅,分别是《潇湘竹石图》《枯木怪石图》《雨竹》。

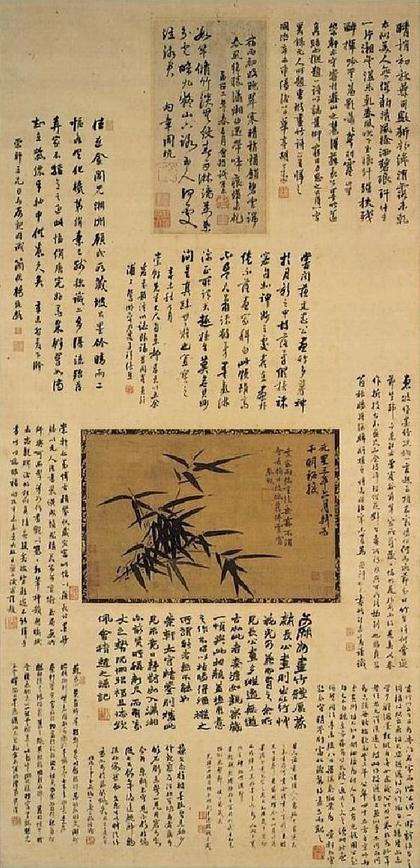

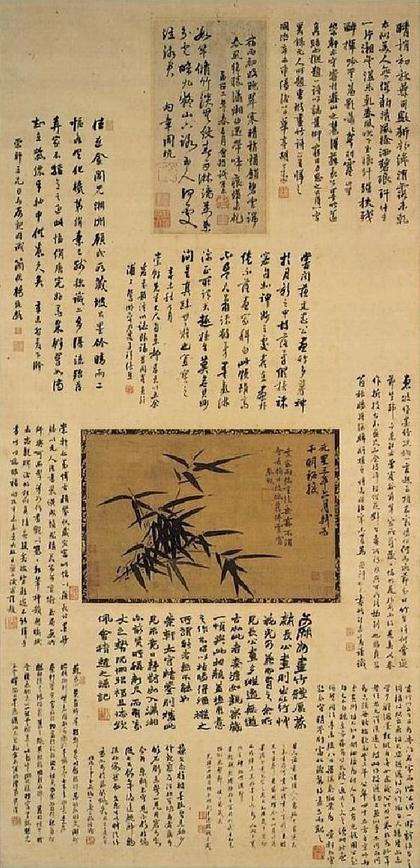

苏轼 《潇湘竹石图》 纵28厘米,横105.6厘米 (资料图)

《潇湘竹石图》作为目前已知苏轼为数不多的传世珍品中的一幅,现藏于中国美术馆,被称为该馆的镇馆之宝。这幅《潇湘竹石图》是绢本,纵28厘米,横105.6厘米。画作采用的是长卷式构图,一片土坡、两块怪石,怪石下生长出几丛稀疏的幼竹。左右烟水云山,渺无涯际,展现湖南省零陵县西潇、湘二水合流处的苍茫景色。寥寥几笔中,山水、风雨、怪石、墨竹层次分明,构建出强烈的视觉对比。

他所绘墨竹仰首向上,少有竹节。米芾曾经问:“何不爱节兮?”苏轼曰:“竹生时何尝逐节生?”苏轼认为,“山石、竹木、水波,烟云,虽无常形,而有常理,(而此理)非高人逸士不能辨。”他主张画家要画的是精神,而不是外在。林语堂曾经评价苏轼的画作是中国艺术的印象派。

苏轼《潇湘竹石图》局部图 (资料图)

经过一千多年的沧桑风雨,《潇湘竹石图》至今保存完整,画面清晰。画卷上不仅可以看到苏轼亲笔题写的“轼为莘老作”的字样,还可看到从元代到明代26家收藏大家的题跋和印章。题跋字数达3000字之多,接近十米长,看上去蔚为壮观。

另一幅《枯木怪石图》在清代前从未公开现身。一株枯木状如鹿角,一具怪石形如蜗牛,怪石后伸出星点矮竹。用笔看似疏野草草,不求形似,其实行笔的轻重缓急,盘根错节,都流露出苏轼很深的绘画功底。相传,1937年抗战全面爆发时,《枯木怪石图》从白坚夫(吴佩孚秘书长)手中流入日本,后被一日本家族收藏,已消失近一个世纪。直到2018年,隐匿多年的苏轼《枯木怪石图》在香港佳士得秋拍夜场,以4.6亿港元落槌。一时间,关于该画引发了“亿元高价”等话题的讨论。

苏轼说:“余亦善画古木从竹。”可见墨竹、怪石、枯木等,是他尤其擅长的。但他的画作价值如此之高,也许并不是单单因为绘画水平多高超,而是因为其画作代表着特殊的意义。

对于绘画,东坡也颇富有创新精神,他自己曾用朱笔画竹。明人莫云卿《宋苏轼画朱竹》里写道“朱竹起自东坡,试院时兴到无墨,遂用朱笔,意所独造,便成物理。盖五采同施,竹本非墨,今墨可代青,则朱亦可代墨矣。”这么说,东坡是画朱竹的鼻祖了。11世纪晚期,一群著名的士大夫开始对绘画产生兴趣。苏轼和黄庭坚是这一时期的诗坛领袖。这个以苏轼为中心的群体还包括三位著名画家,分别为文同、李公麟和王诜。

在苏轼看来,画是像诗那样的艺术,应当作为闲暇时的一种自我抒发的方式。

因此,苏轼常在与朋友饮酒时即席作画。有一次他去拜望米芾,笔墨纸砚和酒已在桌上备好,他们相互写诗唱和,通宵不辍。

在《郭祥正家醉画竹石壁上》这首著名的诗作里,苏轼向主人郭祥正表示歉意,自己到主人家作客,饮酒后把竹石画于主人家白墙上。可见,苏轼作画并不是刻意为然,而是跟随本心。

米芾告诉我们苏轼如何作画:“……初见公,酒酣,曰:君贴此纸壁上,观音纸也。即起作两枝竹,一枯树,一怪石。”

黄庭坚也曾描述过苏轼在聚会上的典型状态:他酒量有限,几杯酒下肚就酣然入睡,不一会儿他霍然而起,奋笔书画。有一次,苏轼被锁在考试大殿里批改考卷,作为消遣,他和李公麟合作画了一幅竹石牧牛图,黄庭坚又加上了一首戏谑诗。另一幅苏李合作的画叫《憩寂图》,典出杜甫的一句诗,苏轼、苏辙和黄庭坚都在画上题了诗。这种合作绘画的探索类似于文学游戏,游戏里每个人作一联诗,这种游戏精神也体现在这些绘画的题诗和题跋上。

王维以诗人画,开启了水墨画的先河,但他们都没有对“文人画”的概念进行界定。苏轼是第一个比较全面地阐明了“文人画”理论的人,他首次明确提出了“士人画”的概念,“士人画”与“文人画”同义。苏轼强调“文人画”重意境、重表达画家的思想感情,在创作中不过多重物象的形,而是画出事物的神韵。这种神韵正是区分“画工画”和“文人画”的本质,即士人画重意,画工画重形。其“论画以形似,见与儿童邻”,充分表达苏轼对写实风格的反叛,而将艺术家主观印象的表达作为艺术上的新目标,同时也促进了中国画抒情写意体系的形成,为“文人画”奠定了理论基础。

同时,他提出“诗画本一律”“天工与清新”等重要理论,在苏东坡那里,诗境与画境、诗理与画理是贯通的,诗歌与绘画,在品评与鉴赏上,或者说,在美和审美范畴里,也是一致的。这些理论对后世也产生了深远的影响。可以说,到了北宋,正是由于苏轼等一批文人的亲身实践和极力倡导,“文人画”才进入了一个快速发展时期,逐渐成为中国画的主流。

这样看来,也就不难理解为何苏轼的画作能够有如此大的价值了。来源:东坡文化网记者 陈甜