民国手抄本,探寻久远的眉山记忆

来源: 责任编辑:熊莉 2018年10月31 10:30:14

沙毅巷文化一条街

【核心提示】

一本流落民间近百年的手抄本,它究竟记叙着什么?它是何人所写?为什么它的出现让专家兴奋不已?

手抄本,对今天的人们来讲,是否又陌生又耳熟能详?

在这手抄本中,我们又能否通过串联一个个流落民间的历史碎片,来拼接关于眉山那完整的民国记忆?

东门口的老城墙残垣

(一)

2007年11月的一个星期天,天气阴冷,52岁的黄征福起了个大早,按照惯例,他今天该去沙毅巷文化一条街淘点“旧东西”了,推出自行车,他习惯性地看了看表,顺手裹紧大衣,车子随即在瑟瑟秋风中驶离了紫竹街。

现供职于东坡区委的黄征福唯一的爱好就是收藏古玩,自1994年进入收藏领域后,他那十余平米的书房,就被各种各样的票子、报刊、书籍占据了大半空间。

清晨的文化一条街很热闹,地摊贩子们的吆喝声、讨价还价声此起彼伏,而这种交易时间集中在早晚的生意,又称“鬼市”,大部分逛的都是些老主顾,2005年以前,“鬼市”还在花草街的时候,黄征福上下班都会顺道去看一下,如今,他只能利用周末过来逛逛。

地摊一家挨一家,连着有200来米的距离,各式物品应有尽有,瓷器、折扇、花瓶、手镯、茶杯,都是古色古香。黄征福边走边看,走了不到一半,就被人叫住了:“黄老师,我这里有一本手抄本,你要看看不?”叫他的人他认得,是个书贩子,姓严,两人交道也打了七八年了。正想着,脚步已经挪到严师傅摊前来了。

那的确是一本很有年头的书,整本书呈现一种蜡黄色,封面几页边角破损严重,用黄征福的话来讲就是嗅到了历史的味道,摊贩对书的随意摆放让他心里很不舒服,付了钱,小心翼翼接过书,转身回了家……

这究竟是一本什么样的书,黄征福会一眼就看重它,它里面到底记录了什么东西?

民国25年,蒋介石下令保护三苏祠的碑文

(二)

时间过去了三年。

2010年的夏天,一封长达10页的信寄到了眉山日报社,只见寄信人上落款:黄征福。

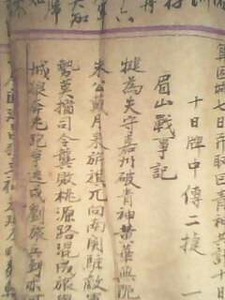

信的首页写着“民国初年战乱中的眉山”,旁边附有一段作者的话:近日,笔者从书摊淘得一抄本,见多处谈及明国初年战乱之眉山。该抄本亦诗亦文,有些观点失之偏颇,但纯属作者情感流露。咀嚼历史,颇有感触,现整理付梓,以雍读者。

抄本尘封3年,为何黄征福会突然把它拿出来与人共享,这意味着他已经完全参透了这个抄本吗?他又会为我们讲述些什么?这个抄本,又为世人铺陈了一个怎样的世界?

7月底一个炎热的下午,记者来到了东坡区委,在5楼的一间办公室里,记者亲眼见到了这个“破损严重的秀才手抄本”。

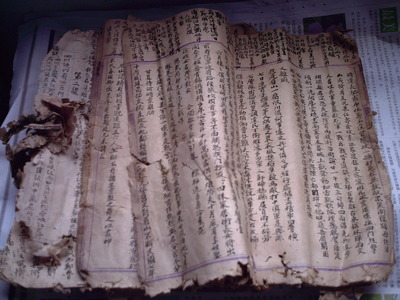

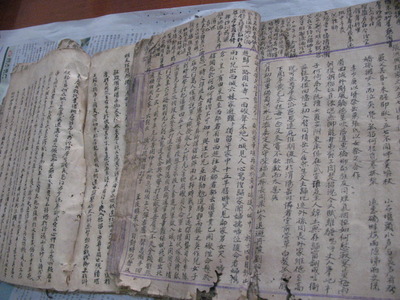

它是被三层报纸严严实实地包裹着,似要以此来阻隔岁月的继续侵蚀,报纸打开,一个颜色深黄的本子呈现眼前,却有浓重的岁月痕迹:纸张薄如蝉翼,边角破损严重,每翻一页,纸张都会扬起细细密密的灰尘。

记者小心翼翼翻看了起来,抄本的字迹很工整,全文用小楷撰文,无标点,记叙风格类似现代日记,100来页的抄本看上去很厚,这与纸张的薄度极不相称,记者轻轻一压,全书的厚度便不及原来的三分之一,抄本前后几页都早已不见了踪影,只有中间部分保存尚好。

全书基本分为三个部分,柴米油盐的生活琐事、高会文人的轻快轶事,以及对风云突变的时局的感叹,而百来页的文章中用了近一半的篇幅来记录战争。对于民国初年时局的描述:“汉家光复气横秋,不少人谋与鬼谋,几见壶浆迎虎帐、深防世局属蜃楼。春晨作盗无寒乞,赤子弄兵未肯休,大地风潮争过渡,花心处处放自由。……欧血俄腥日纵妖,边民潘服化鸱枭。民间捐费层层出、军队贪残处处骄……纷纷水电到眉阳,暗祝随流抵皖湘,午帅魂归亡故国,赵都身后误骑墙。共和不复防周召,独立从此废帝王。同志同胞突口快,乱局有人打银行。”

再往后翻,在抄本40页左右,有一篇名为《眉山战事》的文章:“犍为失守嘉州破,青神黄华无厄处。长驱直上捣眉山,纵有坚城难自顾。天使朱工戴月来,旌旗兀向南关驻。敌军三次奋冲锋,均被机关枪打挫。后队齐攻势莫挡,司令龚败桃源路。混成旅与预备营,闻风北走如惊鹭。共道滇军已入城,狼奔兔跑争逃戍,刘旅兵到亦何神,大石桥头按剑怒……”

《眉山县志》云:民国6年,滇军围城,川军内御外援,激战20昼夜,滇军撤退,川军陈洪范旅冷寅东团驻防,派夫,筹饷,百姓甚苦。文章共322个字,详细讲述了眉山军队抵御滇军的战况,虽然最后保住了没眉山城,百姓还来不及欢呼雀跃,又因“挨门挨户筹巨铸”而“个个有泪哭不得”。

作者在文中自叙身世:他是一位满清秀才,家有一母两儿六兄妹,50多岁了都未能考取功名,便在眉山城内当起了私塾先生,跟同是秀才的王宇文相交甚好,每逢新正灯节,便会跟一帮文人猜灯赏花。而频繁地军阀混战,加上大旱,秀才的生活过得十分艰辛。

“民国6年6月12日晨地大震,不少房屋倾倒,6月15日,滇军祸蜀,洪水泛滥,嘉定(今乐山)失守,先行官龚司令一败于黄华堰,再败于黄中坝(现位于青神),退入(眉山)城中。我于14日至彭山奔归,一路闻仁寿一面炮声不绝,入城见人心惶惶,归家闻妇孺皆泣……性命悬于枪头,死于何时何地不可知……”

(三)

秀才的文章只记录到民国20年,但是民国时期的社会百态依然在继续,这之后眉山城内又发生了什么事?黄征福仍然意犹未尽,也更加频繁地光顾文化一条街,他希望诸如手抄本之类的“历史的碎片”能再多点。

眉师附小原校长徐济文今年76岁了,爱好做诗写字,与黄征福是相交多年的故友,由于父辈生活在民国时期,二人对于那段历史也约略知道不少,闲来无事总爱交谈。

在眉山一环东路那一段残留的老城墙,如今只能在杂草后面显露些许影子,全然失了当年在徐济文心中的模样,那时候徐济文才十余岁,也就是解放战争时期,环顾城内的城墙还保存完好,城墙高约2.5米,向外一面笔直陡峻,向内一面坡度较缓,可搭人梯,城墙共有东、西、南、北四道城门,城墙把眉山城围成一个椭圆状,读小学时他还经常和小伙伴们坐在城墙头看夕阳西下!

这座城墙是嘉庆三年,即公元1799年,当时长官涂长发发动百姓,经过两年奋战建成的,修建时城墙高一丈七尺,墙基宽二丈二尺,墙顶宽一丈二尺,周长一千七百零四丈,全部采用坚实的红条石砌。当时又重建四门,并在城门外加筑小城,叫做瓮城,还建起了鼓楼和望台,高大雄伟的城楼耸峙在十里红墙上,蔚为壮观,民国时期,眉山城里军阀混战,而这段城墙成了百姓最好的庇护工具。

那时候,在众多的军阀争斗中,以刘湘和其叔刘文辉的战争最为著名,在东坡区柳圣乡长大的任列今年已经85岁了,小时候在柳圣居住时,能经常听见枪炮声。1936年,任列刚好10岁,那时候,他的家里还驻扎着他所在的村还驻扎着大量军队,三步一岗,五步一令的威严场景他至今都记得。

1943年到1947年,任列进入当时的眉州联合县立中学读书。刚到眉山之时,全城戒备森严,据任列回忆,抗日战争的时候,城上空常能听到日本飞机的轰鸣声,城内居民人心惶惶,时常跑到城外的坟地里躲避。在当时,人们时刻都要注意是否有警报拉响,第一级预行警报声响起时,上课的学生会立即收拾书本往外跑,待到第三级紧急警报响起时,表示炸弹都在头上了,所有人无论在哪里,必须就地趴上。有一次,敌军飞机经过眉山,丢下了两个炸弹在东门口岷江一桥河里,当时未炸,多年之后人们才在河道里挖出了这两个炸弹,在当时,眉山人民就在无限的惊恐和焦虑中等待着抗日战争的胜利。

(四)

无独有偶,2000年,《三苏祠》杂志执行编辑文博副研究员何家治在消寒馆发现了一块石碑,而这块石碑也从侧面填补了手抄本所没有记载到的历史。

何家治后来整理发现,这碑是民国25年7月四川省政府主席刘湘写的,内容大体是保护三苏祠,而后,他又找到了蒋介石下的护祠布告碑,时间是民国25年8月,加上此前四川省善后督办的护祠碑,三者时间刚好相差一个月。何家治分析,这从一个侧面反映了当时眉山的战争状况,国民政府也通过三级布告令保护三苏祠,现如今,这三级布告石碑就放在三苏祠南大门中轴线的左耳房内,供游人参观评说。

从民国初年到解放前夕,眉山人民主动参加的护国战争,以及被迫参与的军阀混战都逐渐清晰起来,而当时老百姓水深火热的生活,我们也可以从散落民间的资料以及老一辈眉山人的讲述中清楚得知,事实上,也正是在这种风云交替的社会环境下,一批先进的但也孕育了早期社会活动家诞生了,而他们的奋斗,也折射着眉山城的一路沧桑。

【后记】

一本秀才手抄本再现民国初年眉山战事,诸如此类的流落民间的书籍,现在也是越来越少,那么,它又有什么意义呢?对现在研究民国时期的眉山又有何借鉴价值呢?

眉山市东坡区档案馆馆务股长黄伟说:现在仅在东坡区档案馆保存的民国时期的档案就有2000多卷,而绝大部分又属于国民政府留下来的,而来自民间的档案则少之又少,这本身就给研究民国时期的政治文化带来了诸多不便。手抄本是出自那个时代最直接的文字凭证,比较有真实性,而且是生动的第一手资料,研究史料价值都较大。就整个抄本看来,虽然对今人来说,他代表的阶级立场相对落后,但是作为一个社会居民,他的想法代表了一大批人的立场,这对研究民国时期眉山城里人物构成都有十分重要的意义。

现如今,要探寻眉山城全面的历史,民间的书籍、文物不可或缺,它也许能给我提供更为精确的参考标准,通过各种各样的片段,我们也可以把这些记忆连接起来,还原民国时期一个真真实实的眉山城。

(李建华 文/图)