文星岩字库:一段渐行渐远的葬字传说

来源: 责任编辑:任枫枫 2018年12月07 11:12:18

【核心提示】:

一座神奇的古塔,为何在不经意间突现仁寿?

一段神秘的发现,为何在此延伸而出?

这是一座怎样的奇塔?为何它的名字如此特立独行?

久在都市中生活的我们,兴许不了解,围绕着这座古塔,还有一段我们并不熟悉的历史。

绿竹掩映下的葬字塔

2000年8月的一天,一位外地人偶然路过仁寿县凤陵乡文兴村,在一处铺满青苔的石壁上居然发现一座“从未见过的奇塔”,趁着兴致,这位人士当即拍下照片回去找专家询问。

不料在数天之后,一则新闻席卷神州大地:四川仁寿发现一座稀世葬字塔!

葬字塔?这是一座什么样的塔?

如今人所知,“葬”一般和逝去的人和物有关,那么“字”为什么要拿来埋葬呢?而且还要专门修建一座塔来埋葬它?葬字塔为何物?它是何人所建?文星村是个隐居深山的小村落,它为何单单在这里落户?

谜团等待着我们去发现。

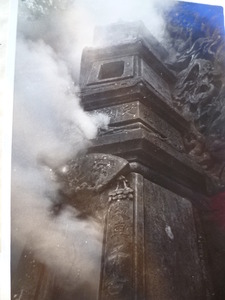

烟雾缭绕的葬字塔

一

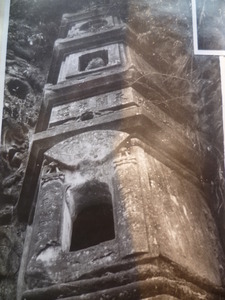

2011年初,在一个阳光晴好的冬日,笔者好奇地踏上了寻访葬字塔的神奇之旅。凤陵,原名飞凤岩,有一百多年的建场历史,曾繁荣一时。葬字塔就坐落在离凤陵乡场镇一千多米远的文星岩石壁上。

一段两米来高的围墙将文星岩与外界尘嚣分隔开来,在当地人的指引下,笔者沿着一条侧道路进入围墙内。若不是抬头仰望,还真有种进入寻常人家的小院落之感。沿着长满青苔的石阶顺势而上,15级后到达顶端,正好瞧见该塔正中的“字库”二字,虽历经风雨却清晰可见。

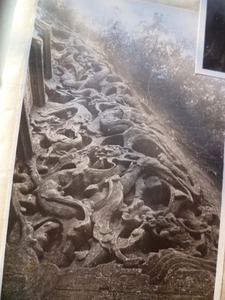

字库坐东南向西北,塔体通高4.48米,为四重檐正六面宝塔式攒尖顶,共六层,占地十余平方米。库础高0.75米,一重檐高0.85米,为化纸炉,炉蕊与炉础二重檐相通,高2.5米,直径1.2米,可安炉桥11根。字库(横额)二重檐高0.75米,塔腰刻有一副对联:“文章千古事,火焰万丈口”,横批“天开文远”。 对联正中有一窗形石孔直通塔身。横批旁有“大清道光”四字。塔的左右互相对称,各雕有四龙一凤,龙头雕刻精细,龙口中空,连通塔身。塔侧石壁之上刻有“文星岩”三个大字。

在字库上部两侧,二凤八龙呈对称状,均为高浮雕。二凤昂首相对而立,八龙交错盘绕,龙首均对字库,每当库内化纸时炉底风声阵阵,炉内火焰呼啸,股股浓烟从龙口喷出,蔓延字库两壁,被凹凸不平的龙身凤体击散,回旋于字库四周,飘游不定,隐约可见龙凤犹如腾云驾雾一般,景色十分壮观。不过眼前的葬字塔,却再也没有那样的胜景了,塔身窗口上竟结满蛛丝,偶尔冒冒烟也只是因为村民向“龙王塔”进贡,祈求风调雨顺。

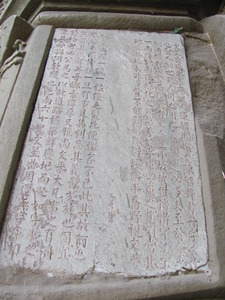

字库右侧为题记,文曰:“文星岩建字库序,里人陈 湘撰文,陈 舞书丹字之作也,()人制之,众人用之,用之愈子,异之必多。夫至于,异之则污秽者,点划而慢亵者,()人且小故哉。世传惜字法不一而终于燎化,燎化之所莫善于字库,字库之建需当其地,当其地矣非多资不能顾,穷辄避让,俗半()野视文星岩,如粪土而一钱一粒,仅毛发比便()吝不已此其何故也。平居未闻诗礼,一旦有事见其利忘其义()于施也。固宜然而其风鄙矣,吾乡素淳又雅,尚文采大凡事之有济,于物者必公为之以故道路桥梁鲜废()况如字库之重且要,与何敢缓也。邑南六十里,文星岩周遭无字库,相此翕文字与4号相接(4号即字库左侧,已毁)。”

字库右侧龙凤下方有一处平行四边形翕,宽1.1米,高1.2米,文字大部剥蚀,仅存:“……乾隆五十八年建字库一座,今已剥蚀,余【】化内支钱五千口口口口以成前。”与之对称的另一处翕则言:“……大清道光二十三年岁次癸卯季冬月望八日立。”

乾隆五十八年即1793年,也就是说,这座字库距今已经有218年的历史。因常年接受风吹日晒,风化严重。那么,这样一座“奇塔”真是专门为焚字而建的吗?它又是何时所建?其具体价值如何?

石碑上的字已经逐渐剥落

二

明代凌濛初在《二刻拍案惊奇》卷一开篇便写到:“世间字纸藏经同,见者须当付火中。或置长流清净处,自然福禄永无穷”。当代著名小说家汪曾祺《收字纸的老人》一文也写道:中国人对于字有一种特殊的崇拜心理,认为字是神圣的。有字的纸是不能随便抛掷的。亵渎了字纸,会遭到天谴。

因此,家家都有一个字纸篓。这是一个小口、宽肩的扁篓子,竹篾为胎,外糊白纸,正面竖贴着一条二寸来宽的红纸,写着四个正楷的黑字:“敬惜字纸”。字纸篓都挂在一个尊贵的地方,一般都在堂屋里家神菩萨的神案的一侧。隔十天半月,字纸篓快满了,就由收字纸的收去。

想象一下这样的画面:

一位仍留着辫子的中年男子用自制的扁担挑着一双空箩筐出门,走过崎岖的山路,穿过热闹的集市,直奔一处私塾而去。刚至门口,一位拿着戒尺的先生大手一挥,堂下的孩童们便抱着一摞摞用过的字纸挨个往箩筐里放,不多时,中年男子便挑着满满当当的一担纸大步离开。

十多分钟后,他在一处山崖前停下,沿着略显陡峻的石梯向上走。停下,舒口气,小心翼翼将纸张放进一处斜塔里,点火,霎时火光四射,将周围草木映得亮堂堂。中年男子微微颔首,身微倾,一动不动,待青烟渐稀时,作个揖,离去。

中年男子所做的一切,当地人称为“化纸”,即搜集私塾、百姓家里用过的字纸,在固定的一处焚烧送其离去,以体现对字纸的敬畏。这一习俗从宋时开始,明清时尤盛。其盛行背景是,天下之士皆以敬惜字纸为准绳,不容半点亵渎。据《燕京旧俗志》载:“污践字纸,即系污蔑孔圣,罪恶极重,倘敢不惜字纸,几乎与不敬神佛,不孝父母同科罪。”

关于“敬惜纸字”,还有这样一个传说:相传宋朝沂国公王曾的父亲非常爱惜字纸,只要看见地上有丢弃的带字的废纸,就捡起来拿去焚烧,就算是落在污水中的,他也设法取出来,用水洗干净烘干烧掉。在他妻子准备临盆生子的前夜,忽然梦见孔圣人对他说:“你家爱惜字纸,阴功甚大。我已奏过上天,遣弟子曾参来生你家,使你家富贵非常。”第二天,他的妻子果然生下了一个男孩,因为梦中之语,就取名为王曾。王曾后来连中三元,官封沂国公。于是民间便广造惜字塔,到明清时更盛。

若不是一次偶遇,世人不会知道在仁寿凤陵乡,也有一个专做焚纸之用的“字库”。四川大学一位历史系教授称,该种塔式建筑以前从未见过,燃纸后在龙头口中喷烟的奇景更是闻所未闻。

仰望塔身

三

“志载二惜字者之迹,可见建字库之一般义。”关于惜纸之人,《仁寿县志》有两处记载,陈大猷和胡正烟,他们对字纸的爱惜到了近乎疯狂的地步,“陈大猷是个穷书生,但很喜欢读书。晚年时特别惜字,走到哪儿看见地上有字纸都要捡起来。”另一人胡正烟,为人仗义,家住凤陵场镇以南四里,断断续续收留一位专收字纸的白发老者,后专为其建一字库。

“清人尤其爱惜字纸,从县志看来,仁寿当时的惜纸风气可谓盛矣。”80多岁的文星村人童文川就住在字库附近,他小时候也看见过有人专门担着字纸上字库焚烧,“那时的人对纸张特别虔诚,特别尊敬,我记忆最深刻的就是,大人们不仅自己爱惜字纸,还经常警告小孩,千万不能乱扔,否则会有祸事缠身。”

本打算也这样教育自家小孩的童文川没有想到,还没等到娶妻,村里就再也不兴焚纸烧字了,“20岁以后,就再也没见过字库冒过烟了。”后来,就慢慢忘掉了文星岩上的葬字塔。

78岁的郭翠蓉是文星岩附近的村民,要不是在1962年看见几个大学生在石壁上清理青苔,她还不晓得这里有个字库。“4个大学生拿着镰刀,花了两三天才把杂物清理干净。”当一切归于平静后,文星村附近的村民开始自发保护这座塔,然而,随着时间的推移,这座塔的名字不仅变了,连用途都发生了根本性变化。

几年前,村民文廷贵当上了字库的管理员,在他的印象中,这座专为焚字而建的字库俨然和其“邻居”观音庙有同样的用途——是个保护百姓平安幸福的菩萨庙。人们还为其改了个名字:龙王塔。

来文星岩焚香叩拜的人不在少数,但却早已没了对文字的敬重,更少了对文化的渴求,葬字塔,已经只是一个与汉字有关的传说了。

塔身雕刻的龙

四

字库的正下方,有一块拨淹没在杂草中的石碑,上面刻着:“眉山市重点文物保护单位 文星崖造像 眉山市人民政府”落款时间是二00一年九月七日。

指着石碑,凤陵乡乡长李建清一脸遗憾,这座保存较为完整的字库是凤陵惜字之风盛行的产物,为研究当时文化状况提供了良好的佐证。正当大家为申报省重点文物保护单位时,附近的居民见其风化严重,便特别好心地为其涂抹上了新漆,致使其丧失了原滋原味的特色。

仁寿县文物管理所所长钟建明说,像这种专为焚字而建的字库在仁寿境内仅此一处,代表着封建文人对对汉字的膜拜,对文明的尊崇。就建筑本身来讲,它精妙绝伦的造型艺术丰富了其艺术价值,同时,字库本身也为研究当时的社会环境起到了积极的作用。

提起中国源远流长的历史文化积淀,老祖宗留下的典藏丰富的诗词歌赋、经史子集无疑是很拿得出手的,甚至黄口小儿也能来上一两句。但是读着朗朗上口的诗文、为古人才情智慧所倾倒的时候,很少有人意识到,其实,文字本身也是非常值得尊敬的,若非以它们为载体,再精彩的文章也没法保存、传播。

倒是古人,很早就意识到这点了,所以,中国社会历来都认为,纸和文字不仅是文明的象征,更是圣哲遗教的传承者,加上“造字不易”的印象以及封建社会科举制度造成“万般皆下品,唯有读书高”……等等观念的影响,因而很多地方都有“敬惜字纸”的古风。这些专为焚烧字纸而建的塔。然而因为社会转型,“敬惜字纸”的习俗日渐式微,不少“字纸炉”因失去作用而被拆毀,故现存世极少,仅可偶见于偏僻的乡镇,只是岁月摩擦路人皆行而不见。

资料图片

后记:

初识葬字塔,惊异于它功能的专属性,而在离去时,不免有些沉重,经历岁月的侵蚀,消失不见的,除了塔身上诸多文字外,人们对字纸的淡漠也一并离去。

字纸,再平常不过的物品,得来容易,丢弃更不觉可惜。以至于偶尔从父辈口中听说敬惜字纸的道理时,会立即抛出四个字:小题大做。毕竟,能够承担得起“祭”字的,文字的分量似乎轻了点。

然而,隐藏在山崖上和杂草中的惜字塔确实在传达一个信息:世界上不仅仅只有凄美的黛玉葬花,还有令人无限敬畏的古人焚纸葬字。事实上,古人敬惜字纸的习俗的确令人佩服。

李建华 王维芳 文/图