笔架山传奇

来源: 责任编辑:熊莉 2019年04月02 15:32:44

出眉山西门向北约50里,有一蜿蜒上百里的山脉,名曰“长楸山”。此处有三座既独立又相互呼应的山,远看犹如一个象形文字“山”,近看又是一个放毛笔的“山”。当地人称这山叫“笔架山”。

相传玉皇大帝身边有一文臣(又称文神),分工负责天地间的“文”事。一日,受玉皇大帝之托,他化做一个教书先生到地面巡视,走到今晋凤与蒲江的交界处,发现了笔架山。

“太神奇了,人间竟有这样的能工巧匠!”感叹时,却发现没有一点人工的痕迹。

“这应该是大自然馈赠给当地人的瑰宝。”上天庭后,这位文神立马向玉皇报告了此事,玉皇也感到非常惊奇。

“我觉得此地不一般,定会有不一般之事发生。”玉皇道。

蓝天白云下的眉山。周军 摄

多年后,在离笔架山不远的一个庙内,一个男婴出世了。这男婴啼声如钟,一下吸引了左邻右舍,人们纷纷前去贺喜。这庙也叫寺,名为拨股。拨股寺(庙)附近都住着姓苏的人。为啥叫拨股?原来,在此庙(寺)以南约70里的修文,住有眉州州官苏味道之后裔。日久天长,渐成一大族。有一年吃清明会时,会长说家族内有通婚现象,不利于家族健康发展,提议分一部分(又为“拨一股”)去另一处。参会的人中有一人的岳父在今三苏场,那里山清水秀,特别适合居住生活。建议这部分人就去那里。大家赞同,于是,这部分人便去了三苏场。为了本族人聚会方便,大家集资修了这庙(寺),取名拨股庙(寺)。

话说男婴降世时,附近有座彭老山,一年四季草木葱郁。可自男婴降世后,这山上的草木便逐渐枯萎,漫漫成了一座荒山。一直到几十年后,才又恢复原貌。这是后话。

再说男婴一天天长大,到了读书的年龄,经长辈商量,取名“苏轼”。“轼”为马车前面的一个重要部件,有导向之意。

苏轼好动,其母程氏与他人开玩笑时,说这个儿子“天上都是脚板印”。的确,少时的苏轼特别像他父亲苏洵,喜欢游历。彼时的眉山以岷江河为界,分河东、河西。河东,蟆颐观联对、白塔山拜塔、罗平过三月三;河西,连鳌山留题、华藏寺山门打赌、白马龚村修堤等等,凡苏轼经过的地方,至今传为美谈。当然,盘鳌笔架山处,更是其“脚板窝”。苏轼去这里最多的是一观两场。

一观,指太清观。其时香火旺盛。但有一缺陷,就是上山难。为解决这个问题,苏轼每次返回家里,都向爷爷苏序叫苦。苏序聪明勤俭,治家有方,在当地属于先富起来的人。一日又提起此事,爷爷便问有啥办法,苏轼提议修一条石梯路。

“修路是好事,但有具体困难。比如需要许多人工,咋整?”

“我去动员当地居民。只要爷爷肯出钱就好办。”

“那行。”

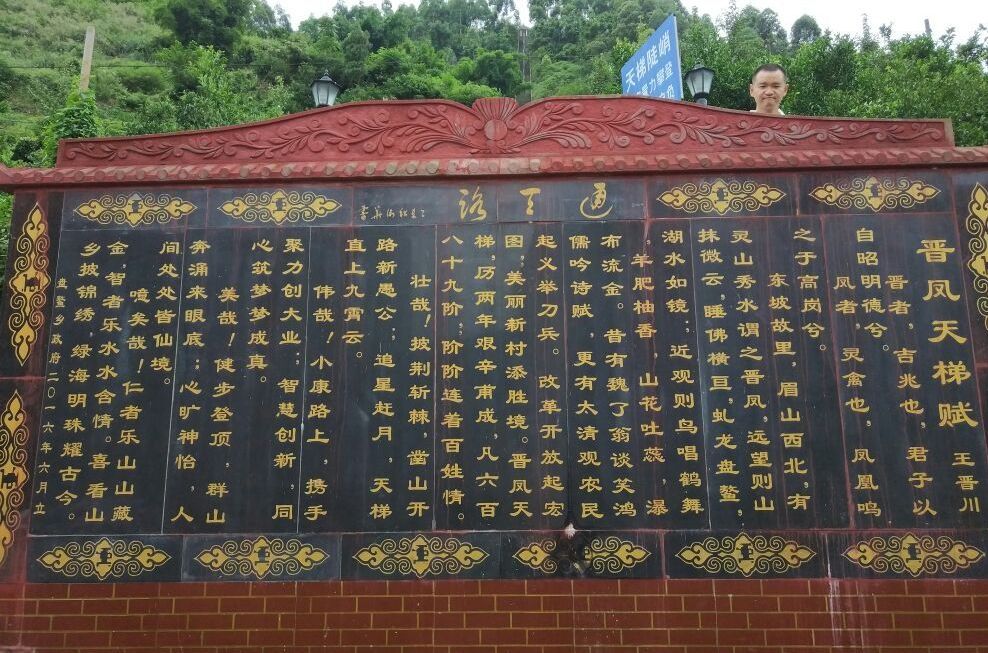

说干就干。苏轼首先说服当地有威望的长辈,由这些人再去做工作。当地人长期被上山难困绕,现在有人出钱修路,都十分拥护。这事很快就付诸行动。不到一年,石梯路就修好了。为了感恩苏轼及其家人,人们准备把这路叫做“苏石路”,但被苏轼一句“要做好事就不要留名”的家训感动,至今被唤作“晋凤天梯”(因远看像天上掉下的梯)。

古韵眉州。 本报记者 张忠苹 摄

从三苏场到笔架山,盘鳌是必经之地。这里是茶马古道。由东向西的贩茶人都要经过这里,慢慢形成了一个商品贸易市场。一天,苏轼带着弟弟苏辙刚一进场口,便听到一阵锣鼓声。一看,一块坝坝头正在演川剧。苏轼爱戏,这样的机会不多,便领着弟弟往人群钻。钻了多时,未前进一米。人太多了。

人多有人多的缘由。盘鳌,据当地人讲,是东海龙王鳌广的行宫。一日,鳌广盘成一圈,在云层小憩,被许多人看得真切,大家边呼边传:盘鳌、盘鳌……“盘鳌”的地名便应运而生。这说明,此处是块好地方,连龙王都把行宫建在了这里。当然,走南闯北的贩茶人更知道这点。有不少成功人士干脆在此置地建房,安营扎寨了。他们来自四面八方,各种文化相互碰撞交融,最终形成了独特的文化现象。比如都喜欢戏剧。凡有戏班来,看戏的人便打拥堂。人多就不足为奇了。这种氛围一直持续,到清乾隆年间,由当地官员主导,在人们看戏的坝坝头建起了一个占地140平方米的木结构戏台。戏台剪彩那天,百姓奔走相告,觉得这是一件惠及子孙万代的事情,取戏台名为“万年台”。此台现存,为市级文物保护单位,是东坡区仅存的民间戏台。

彭祖山景区大门 记者 雷卓鸣 摄

苏轼两兄弟钻了半天,整得满头大汗,口干舌燥。好不容易等到戏终人散。苏轼带着弟弟往回赶,刚出场看到路边一位老农蹲着歇脚,旁边放一背篓,内中有柚子,不仅个大,而且新鲜。

“这是什么柚子?卖不卖?”

“是蜜柚,好吃得很。送亲戚的,不卖。看你们不像本地人,送一个给你们尝尝。”

拗不过老农的真情,苏轼收下了,一尝,真的皮薄肉美。

“太好吃了,这蜜柚有啥来历没有?”

“入口化渣,甜得像蜂蜜,就叫蜜柚。蜜柚是我们这个地方的特色水果,说到来历,我听过一首民谣是这样的—

长楸土地君,伴鳌走天庭。

一路赞景秀,白鹭随二神。

到达仙树园,王母赠一枝。”

种下不几年,甜蜜柚满地。

“原来这样的。我要拿回家给家人尝尝。”

几天后,应老表家勤、家愿、家国之邀,苏轼与弟弟又来到了笔架山。中午时分,五个表兄弟几乎都想到了一个地方——晋凤场。那里有出名的晋凤羊肉。之所以出名,是那羊肉鲜味、膻味十足,煮肉用山泉的水,海椒、花椒等调味品也都出自本地,加上师傅的祖传手艺,吃起来硬是座钟扯拐——不摆了。

其实,去晋凤场,还有一个原因,就是听当地人讲晋与凤的故事。

很久以前,这里叫高家场。只因为这里姓高的人多,高家场上有一茶庄,茶庄老板有一独生女儿,乳名小凤。小凤十八岁时,俊俏美丽,楚楚动人,是公认的美女。特别是说话的声音、走路的姿态,活脱脱像展翅欢叫、飞翔的金凤凰。

小凤长大成人后,每天来提亲的人如田埂上的豆子——一路路。但都被小凤谢绝了。小风自来活泼,喜欢听歌,而住在离场不远的鸡公岭,有个叫刘强娃的既爱唱歌又唱得好。两人年龄相仿,一来二去,日久生情,便私下约定,待小凤十八周岁时,就结婚。

刘强娃幼时父母双亡,只有一个舅舅在京谋事。得知侄儿有了意中人,舅舅赶了回来。一见小凤,非常满意。便用两张纸分别为他俩画了像,准备回京后将两人的像合二为一画在一张宣纸上。待他们正式成婚时,作为礼物之一相送。一天,舅舅正在用心画像,不料来了他的主人——晋王。晋王是皇帝的直亲,仗着自己有后台,他的好色恶习日益膨胀。见到小凤的画像,他的眼都直了。强娃的舅舅内心暗暗叫苦不迭。她托好友快马加鞭,给小凤的父亲送了信。信中要小凤父亲见信后立即带强娃和小凤逃离,并通知附近姓高的人全部换姓改名,这边小凤一行人刚走出眉山地界,就听说高家场那边有几个不愿改姓的人被晋王派来的人杀了。从此,高家场就再没有姓高的了。晋王硬性把这里改成晋王场。最后,当地人一说起小凤,都恋恋不舍,又把晋王场更名晋凤场,直到现在。

有好吃的羊肉,好听的故事,对喜欢美食、喜欢民间文学的苏轼及表兄弟来说,是太有吸引力了。一有时间,他们便相约而至。

随着苏轼(后来在湖北黄冈时被唤作“苏东坡”)仕途宦游,特别是其文学艺术成就凸显,影响力大增,苏东坡之名响彻神州大地。在眉山和来眉山的学子们纷纷沿着他的足迹走。到了笔架山,总要在一观两场停留。有条件的就在这幽静之地常驻读书。由此带动了当地的好学之风。两宋年间,眉山出进士886名。虽无史料可考,但据当地相传,这其中来过笔架山的人,起码有一半以上。

“天地间集秀与灵为一身的地方太少了。笔架山就是其一。像这样的地方,我说过,一定会有不一般之事发生。”一天,文神与玉皇闲聊,玉皇无不感慨。

正所谓:

天然浑成集灵秀,悠悠千年人才出。

神仙眷顾好地方,盘鳌笔架世间留。

(作者系眉山市民间文艺家协会会员李茂成)