名家小传:吴建堂——怪笔神功 绝世无双

来源: 责任编辑:刘寅 2018年03月19 15:49:55

人物简介:吴建堂,1936年生,眉山市青神县人,中国非遗传承大师,“中国水墨江团鱼第一人”,世界杰出华人艺术家,所作《双鱼图》获第五届国际书画展美术金奖,《兰石图》获第三届世界华人艺术大会特别金奖,其作品收入《中国国画百人佳作选》、《世界书画家大辞典》、《中国书画家大辞典》等,并为国家领导人和各国政要广泛收藏。

怪笔神功 独特无双

吴建堂先生的艺术生命,与捻条画是连在一起的。捻条画这项独门技艺见证了吴家两代人的生命,与之相伴的,也有许多有趣的、感人的故事。

吴道悲,本名吴贵昌,是吴建堂的父亲,也是捻条画的创始人。上世纪三四十年代,他先后结识了徐悲鸿、张大千、关山月,并为终身挚友。吴家的文化基因代代相传,吴道悲选择国画,于是成了一位出色的国画家。

吴道悲先生常年在外,难得回次家。幼时的吴建堂甚至不知道父亲是干啥的,他四岁接触到绘画,完全是自发的。色彩、形状,各种各样的奇思妙想……对孩子而言,画笔里藏着一个世界。那年,六岁的吴建堂又在青神的古城墙上涂鸦,正好父亲路过,往那墙上添了两笔。“整个画面顿时就活了。”吴建堂说,“当时才明白,原来父亲也画画,并且画得那么好!”

吴道悲先生1927年加入地下党,为民族的抗争奋斗着。1935年,为躲避敌人的炮火,他爬到一座大山上。立山而望,祖国大地何其壮美,而这片大地正承受着的,是何种残忍与悲凉。巨大的落差催逼出强烈的内心波动,绘画是唯一的表达。随身只有纸和墨,没关系,把纸折成条,权当笔用了。“这是一个偶然,并非刻意标新立异。”吴建堂说,“父亲发现了捻条画特有的苍茫与雄劲,就试着继续下去。”

1940年,吴道悲先生举办了首次捻条画展,徐悲鸿先生题词:怪笔神功,独特无双。

坎坷的传承路

年复一年,吴建堂的绘画渐入佳境,他也常为父亲磨墨。初见捻条,他好奇,但见多了也不觉奇怪。他试着拿捻条作笔,但往往画不好,父亲教他别急,先拿毛笔打好基础。1951年,47岁的吴道悲先生英年早逝,留下许多捻条画的精品,还有那些捻条。“怪笔神功”,单传到16岁的吴建堂手上。

“作画七十三载,笔与捻条从不离手”,画画成了吴建堂的生活方式。在画的过程中,捻条之妙也向他展现出来,苍劲、粗犷,通达自然野性之美。然而同父亲一样,吴建堂的命途也绝非一帆风顺。他蒙了冤,十多年后才平反,期间吃了不少苦。不过平坦的道路造就不了伟大的艺术,“古人言功在画外”。吴建堂说。这十多年的回忆尽管沉痛,但从另一个角度而言,也不失为一种磨炼。

捻条与江团

上世纪80年代,国画的风格,题材的范围都在不断扩大,名作频出。沉寂多年的捻条画能否如昔日那般光彩?吴建堂不知道,只拿着捻条继续画下去。这是他的艺术追求,也是某种承诺。

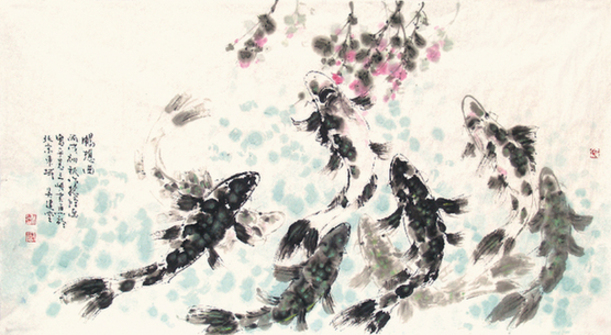

小城青神秀而美,这里盛产江团鱼。人人都爱吃江团,吴建堂也一样,越吃越爱。他的“爱”,不是简单的吞下去,而是对美的全方位的感受,包括身形、姿态,微红的体色,雪白的鱼肚,还有那充满野性的“暴脾气”。吴建堂常在江边行走,有渔人捉了江团,他要凑过去看。他甚至潜水十多米,只为看看江团在“家里”是怎么生活的。如此美丽的生物,为何不入画?吴建堂这么想,也这么做了。其实江团自古不乏赞美,大文豪苏东坡就为它留了首《戏作鮰鱼一绝》。江团是鮰鱼的别名。

或许捻条与江团有某种内在的联系,吴建堂也说不准,但“捻条江团”的效果是惊人的。90年代是丰收的年代,“捻条江团”傲然悬挂在各大画展的大堂上。五十年之功力毕为一役,“怪笔”伴着野性的江团席卷画坛,获得多位国画大家的盛赞。徐悲鸿的夫人廖静文先生为吴建堂题词:巧妙的艺术。

如今,捻条画除江团外,亦有兰草与怪石并为三绝。吴建堂在父亲的基础上也对捻条画有了改良。关于吴建堂和捻条画,无数的荣誉可以写满几张纸,而最大的成就在于,捻条画在中国国画史上赢得了一席之地,并将作为一门巧妙的艺术流传下去。(刘寅)