苏东坡的为官之路——湖州惊变

来源: 责任编辑:刘寅 2018年04月02 10:26:30

乌台诗案

湖州北濒太湖,东临大海,南靠杭州湾,山清水秀,是有名的鱼米之乡。然而,湖州这一带自然灾害严重,连年闹饥疫,死人无数,鱼米之乡的湖州已经土地荒芜、城郭萧条了。苏东坡慨然写道:“来往三吴一梦间,故人半怍冢累然。”他当然知道湖州的情况是由自然灾害造成,更知道湖州情况和当时的新法有关。

眼见民生疾苦,苏东坡却没有办法改变现状,只得在诗中表达他的所思所想,然而,这些诗歌却成为东坡讥刺新法的“罪证”。《湖州谢上表》成为了这枚炸弹的导火索,东坡也在任湖州知州时被捕。这就是千古文字冤案“乌台诗案”,苏东坡不仅自己性命堪忧,还牵连了亲朋好友,遭受百般委屈的东坡甚至想以死作为了结,然而,伟人之所以称之为伟人,那必然是有超脱于常人之处。

面对飞来横祸,苏东坡也曾委屈不已,心中愤愤不平,然而当他认真审视自己的行为,发现并没有过错,他便不再纠结于生死了。面对提审者,苏东坡始终坚持自己内心的想法,不改其操,对自己的冤案终将得到昭雪充满自信,也震慑了心怀鬼胎的小人。狱中的日子难熬,苏东坡终究是熬过去了,经此一难,苏东坡的灵魂得到了净化,生命得到了超越,他把自己的痛苦化作生命中的火花来照亮自己,同时他也把自己的痛苦转化了流传千古的美文。

身正不怕影子斜 面对牢狱泰然处之

终于拿到了苏东坡的“罪证”,朝廷里的一干小人可是得意极了,他们连捉拿东坡的情景都想好了,定是要给东坡一个下马威,要是吓得半死那是最好,于是派了一个趋炎附势的小人皇甫遵前去湖州。

待皇甫遵一干人到达湖州便直扑州衙公堂,将苏东坡从湖州府衙的公堂上押出,有意在湖州城内的大街小巷穿行。湖州城内百姓伏于街道两旁,痛哭失声。百姓爱戴苏东坡的感人场景,使皇甫遵恨得咬牙。

好不容易出城来到太湖边的码头,皇甫遵又露出凶相,对苏东坡疾言厉色、百般刁难,才到了一岛上的亭子中休息。此时的苏东坡望着清冷的月光和茫茫的碧波沉思:自己和皇甫遵素无芥蒂,却对我嚣张如此,待要押入乌台,岂不是要受尽千般辱骂万种折磨,说不定还要牵连他人。想着想着,苏东坡想一死以谢天下,他朝着故乡的方向拜了三拜,便向湖中心走去。冰冷的湖水让苏东坡打了一个寒战,他心中不觉一震:自己一死,子由老弟必不愿独生,妻儿没法交代。想到此处,苏东坡打消了寻死的念头,等他回到亭子中时却发现皇甫遵在冷笑。悲愤交加的苏东坡明白了,他的死只能成全了这帮奸佞之徒,而让关心自己的人伤心,于是,他决心再苦再难也要活下去。

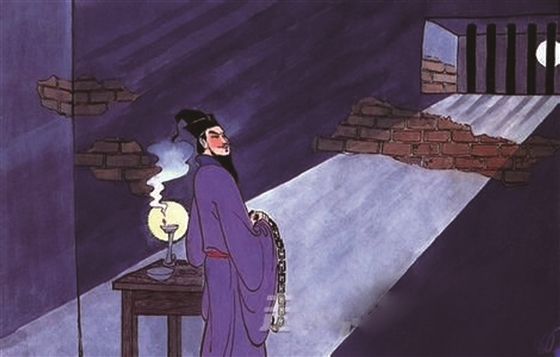

苏东坡被押解回京,投入御史台的监狱,这监狱设置在府衙的后院,一座小小的四合院,专门监禁朝廷命官。这里极其清冷静寂,不像州县监狱那样镣索叮当之声终日不觉。这里几乎是进得来就出不去了,谁提到“御史台”三字,定会毛骨悚然,心惊肉跳。整个御史台掩映在数百棵参天古柏下,终年浓荫蔽日,阴森恐怖。树上常年有数千只野乌鸦栖宿,晨去暮归。因此御史台又称为“乌台”。

苏东坡被投入乌台监狱后,连续十多天被提审。他坦然的应答令提审者心虚,犀利的讽刺令提审者胆寒。坚定的人生志向使东坡的生命张力达到极致。面对小人的穷凶极恶,面对政治命运不测与生死悬于一线之间,仍然不改其操,不改其色。

善行结善果 浩浩荡荡的“救苏行动”

苏东坡被捕投入乌台的消息很快在朝野引起了强烈震动。数日之内,杭州、密州、徐州、湖州的百姓为东坡焚香祈灾,设坛告天降福;中秋前后,一到夜晚,整个京城都飘荡着苏东坡那“明月几时有,把酒问青天”的绝唱。神宗被弄得寝食难安,左右为难:苏东坡深得百姓爱戴,文人雅士称颂,名声太大了。杀了他,自己必然落个“害贤”的千载骂名;不杀,被苏东坡触怒的新党人物又岂能善罢甘休。

正当神宗左右为难之际,一场浩浩荡荡的“救苏行动”拉开了帷幕。走在最前面的当然是苏辙了,“臣不胜手足之情,欲乞纳在身官,以赎兄轼,但得免下狱死,为幸。”这篇呈给神宗的文章,非常感人,兄弟情深,苏辙为了哥哥丢一顶官帽实在不算什么。

随后是原吏部侍郎范镇,他这会儿已经72岁了,拖着一副老迈的身子,不顾家人阻拦,火速上书皇帝,欲救苏轼。不仅如此,当朝左丞相吴充,王安石的弟弟王安礼,甚至王安石本人都加入到这场“救苏行动”之中。

起决定性作用的,还是两位太后,太皇太后曹氏和太后高氏。她们对神宗讲:“以作诗入狱,难免是受了小人中伤。皇上您不可再有冤案啊。”听着这话,神宗也是泪如雨下,他不得不重新思考苏轼是怎样的一个人。相传,东坡到底是出于国家大局还是一己之私来表达对新法的态度,成了宋神宗判断此案轻重的关键。他做了一个决定,安排宦官去狱中“卧底”。某日天刚黑,东坡像往常一样,在狱室倒头便睡,躺下不久,有两个人推门进来,什么也不说,也倒头睡下。东坡并未在意,鼾声渐起。凌晨四更的时候,他们又悄悄离开了监狱,东坡鼾声如故。后来,东坡才知道,这二人是宋神宗派来观察东坡的,看他心里有没有鬼,心中有鬼,自是辗转反侧,心中无鬼,当然起居自然。第二天,宋神宗高兴地对左右大臣说:“朕知苏轼胸中固无事也!”命悬一发,还能安之若素,酣睡如怡,东坡真是人中之杰,这也是他能从黄泉路上捡回卿卿性命的原因之一。

十月,宋神宗大赦天下,苏东坡得以幸免,杭州、密州、徐州等地的老百姓纷纷焚香跪拜,为东坡祈福。至此,历经4个多月的乌台诗案终于结束,苏东坡为官的理想依然不变,但他对仕途之路的看法发生了巨大的变化。

“乌台诗案”对苏轼的精神和肉体无疑是沉重的一击。这场灾祸注定了“平生文字为吾累”的悲剧色彩,给东坡的人生旅程投下长长一道阴影,这道阴影使他痛苦不堪。然而,苦难的本身就是一笔财富, 痛苦使苏轼的灵魂得到净化,生命得到超越。苏东坡也因此认识到生命的真正意义,他把自己的痛苦变成生命中的火花来照亮自己、明亮他人,把自己的痛苦转化成流芳千古的篇篇美文。